摘要:郑姓是中国人口最多的第二十一大姓,在粤闽台浙地区最为昌盛。当今郑姓人群大约占了全国人口的0.93%,总人口大约在1240万。郑的名义郑,是古邑名,为西周厉王的儿子友的封地,古地在今陕西华县西北,周平王东迁,郑也东徙今河南新郑。这是郑的本义。...

郑姓是中国人口最多的第二十一大姓,在粤闽台浙地区最为昌盛。当今郑姓人群大约占了全国人口的0.93%,总人口大约在1240万。

郑,是古邑名,为西周厉王的儿子友的封地,古地在今陕西华县西北,周平王东迁,郑也东徙今河南新郑。这是郑的本义。

古时有奠字无郑字,郑字是奠的演化字。奠就是郑,其本义是设置祭祀。甲骨文中奠字的形状是在案几上放一把酒壶。酉字的本义:用八月新黍子酿造的酒,字型是一个酒坛的形象,引申为有酒器之意。酋字的本义:久酿的好酒,引申为凡与酒有关的官,如大酋、酋长。在古代能执掌酒业和主持祭祀的官是十分有地位的,往往由部落首领的亲人所担任,所在氏族自然称为奠氏族,奠人所在地方成为奠地,建立了城堡成为奠邑,后来演化为郑,国名和姓氏。

郑氏始祖——郑友

郑姓的起源与演变主要有三:

一、 出自子姓

契,是黄帝的后裔,发明刻木记事的人,被赐姓子,其后代汤建立了商朝。到商王武丁时,武丁的儿子被封为奠侯,以主持祭奠用酒而得名,为商朝一诸侯国。奠、郑古为一字,奠国即郑国。子姓郑国初在商朝都城近地的北郑,今河南濮阳西南古帝丘之地,后来为防周、羌之敌,西迁到商朝西疆的南郑,在今陕西华县东。公元前1046年周灭商,子姓郑国也随之灭亡,周人迁子姓郑人到渭水上游,约在今陕西宝鸡附近。子姓郑氏的历史至少有3200多年,这支最古老的郑姓,人寡势弱,以后一直无闻,可能淹没于姬姓郑氏之中。

二、出自姜姓

姜姓郑氏出自姜太公之后。周灭商后,周武王封姜太公之少子井叔于郑,以统治子姓郑人,史称西郑,故城在今陕西凤阳。周穆王夺西郑为下都,姜姓郑国实际灭亡。国人姓奠井氏,或为郑井氏,亦即郑氏,这支姜姓郑氏也有3000年的历史,后来史书上未见这支郑姓的去向,可能也淹没于姬姓郑氏之中了。

三、出自姬姓

姬姓郑氏出自周文王之后。公元前806年,周宣王封其弟姬友于南郑,在今陕西华县东,史称郑桓公。周幽王时,桓公见西周将亡,将财产、部族、家属连同商人迁移到东虢和郐之间,史称东郑。不久,犬戎联军攻破西周都城镐京,杀了周幽王和郑桓公,南郑遗民南逃到汉水上游的南郑,即今陕西汉中的南郑。桓公之子郑武公在东郑即位,先后攻灭了郐和东虢,建立了郑,都新郑,即今河南新郑。郑武公、郑庄公相继为周平王的卿士,郑国一度曾是春秋初期的强国,后渐衰弱,公元前376年,韩哀侯出兵灭郑,郑国子孙以国名为氏,散布于陈宋之间。姬姓郑氏有2800多年的历史。

外族基因融入

我国的郑姓家系比较单纯,直到宋朝前没有发生其他外族基因融入的事件。宋朝以后在郑姓人群中的外族混同的主要事件有:北宋金国女真人石抹氏族改汉姓郑,清朝满洲八旗舒穆禄氏、郑佳氏等氏族均改汉姓郑。这些少数民族长期与汉族混居后逐渐被同化为当地的汉民。

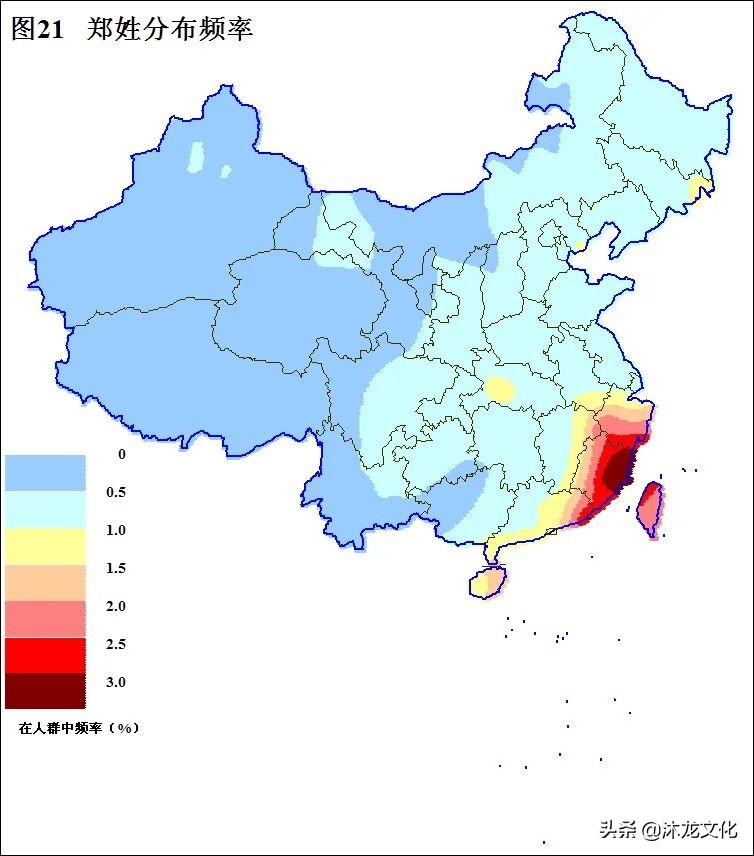

郑姓分布频率图

当代郑姓在全国的分布主要集中于广东、福建、浙江三省,大约占郑姓总人口的30.5%,其次分布于河南、四川、山东、湖北、河北、安徽、台湾、江西、湖南,这九省又集中了郑姓人口的41.2%。广东居住了郑姓总人口的12.5%,为郑姓第一大省。闽浙地区也是郑姓人口的聚集中心。

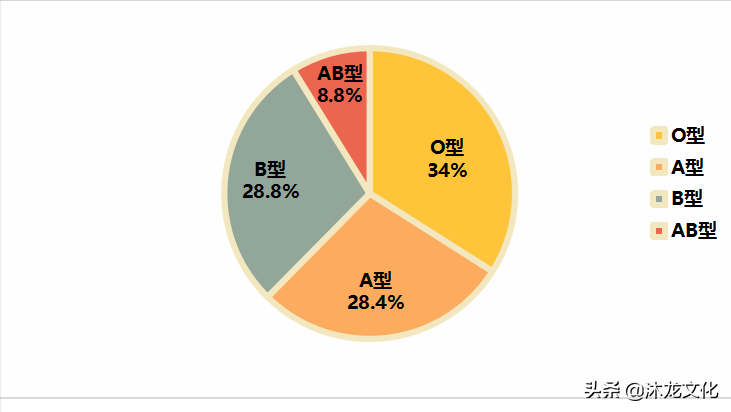

郑姓人群的血型分布图

郑姓人群的血型分布总的是:

O型占34%,A型占28.4%,B型占28.8%,AB型占8.8%。

郑玄

郑玄(127年—200年),字康成。东汉末年儒家学者、经学大师。郑玄治学以古文经学为主,兼采今文经学。他遍注儒家经典,以毕生精力整理古代文化遗产,使经学进入了一个“小统一时代”。著有《天文七政论》《中侯》等书,共百万余言,世称“郑学”,为汉代经学的集大成者。唐贞观年间,列郑玄于二十二“先师”之列,配享孔庙。

郑和

郑和(1371年—1433年),又名:马三保、三宝太监。中国明朝航海家、外交家。他早年从侍燕王朱棣,有智略、知兵习战,是“靖难之役”的有功之臣,曾先后七下西洋,跨越了半个地球,进行了15世纪末以前世界历史上规模最大的一系列海上探险,完成了人类历史上伟大的壮举,对中外经济、文化交往起到了积极作用。

郑板桥

郑板桥(1693年—1765年),原名郑燮,字克柔,号理庵,又号板桥,人称板桥先生。康熙秀才,雍正十年举人,乾隆元年进士。官山东范县、潍县县令,政绩显著,后客居扬州,以卖画为生,为“扬州八怪”重要代表人物。郑板桥一生只画兰、竹、石,自称“四时不谢之兰,百节长青之竹,万古不败之石,千秋不变之人”。其诗书画,世称“三绝”,是清代比较有代表性的文人画家。

郡望和堂号:郑姓的郡望主要有荥阳、洛阳、高密、雍州、陇西、会稽等。郑姓有荥阳等与郡望同名的堂号外,还有博经、安远、著经、通德、北祖、南祖、七房等堂号,尤以荥阳为最著名。“博经”堂号出自东汉的郑玄,他博览群经,名扬四海,引来几千人向他求经。当时的读书人几乎专攻一经,唯有郑玄独自精通群经。“安远”堂号典出西汉侍郎郑吉,他从士兵升到侍郎,数出西域,懂外国事,破车师,降日逐,威镇西域,以功封为安远侯。西域之事始于张骞而成于郑吉。

郑姓的重要楹联有五副:

艺工三绝;文成一家。

古之遗爱;号为司农。

尚书世禄;通德名门。

合族源流始;同居发朝初。

听尚书之履声响蓬莱;出通德之门辉联阀阅。

家训格言:郑板桥是名扬四海的书画家,清朝江苏人,板桥为其号,名燮。他还是诗人,而且十分注意家教。除了画和诗外,板桥留于世上的还有《家书》 ,收于后人辑的《郑板桥集》中。史称他“内行醇谨,幼失怙恃,赖乳母教养,终身不敢忘。所为家书忠厚恳挚,有光禄《庭诰》 、《颜氏家训》遗意” 。他在信中深刻地指出:“富贵人家延师傅教子弟,至勤至切,而立学有成者,多出于附从贫贱之家,而己之子弟不与焉” 。“吾儿便是富贵子弟,其成其败,吾已置之不论;但得附从佳子有成,亦吾所大愿也” 。板桥家训多为现身说法,情真理明,堪称明训。